.jpg)

Jean Roudaut

«Un peu profond ruisseau»

La mort en littérature

Essai

2020. 232 p. 14/19.

ISBN 978.2.86853.668.6

23,00 €

Le livre

«Dans tout roman la mort est présente sous la forme simple de l’achèvement. La mort violente ou naturelle, brutale ou détaillée du héros, et de ses compagnons, en est la métaphore. Elle est en fait très ordinaire. Stéphane Mallarmé tient le Styx pour “un peu profond ruisseau”. Une mort discrète imbibe la vie comme une eau la prairie. On a sans cesse à franchir la limite, la fin du paragraphe, celle du chapitre, plus difficile, celle du livre. Et si le chant reprend, c’est qu’on a deux fois vivant franchi l’Achéron. Comme Nerval après chaque douloureuse exploration qu’on dit être la folie. C’est un événement “trop calomnié”, la mort, tant qu’on ne la tient pas pour ordinaire. Elle est aussi intime que la “petite mort” aux amants. Elle peut être trop redoutée.»

«Les êtres humains sont des animaux particuliers : leur condition, pensent-ils, ne concerne que les autres. On les dit mortels par modestie, ou pour conjurer le sort. La littérature est un rappel à l’ordre acceptable : elle constitue un art de mourir imaginaire. On n’y meurt pas pour de vrai, et le lecteur, en refermant le livre, fait l’expérience de son immortalité. Il survit à ceux qu’il a aimés. Il fait aussi la preuve de sa puissance en ressuscitant ceux qui l’ont accompagné. Il leur suffit d’ouvrir le livre.»

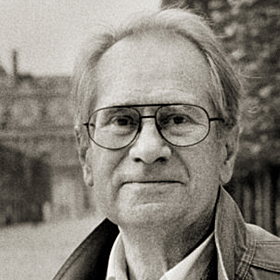

L’auteur

Jean Roudaut, né à Morlaix en 1929, a été professeur de littérature française aux universités de Salonique, Pise et Fribourg entre autres. Critique proche du Nouveau Roman, il est un spécialiste reconnu de Michel Butor (Michel Butor ou le livre futur, 1964) et Robert Pinget (Robert Pinget, Le vieil homme et l’enfant, 2001). Son goût pour la littérature contemporaine (Julien Gracq, Georges Perros, Henri Thomas, Yves Bonnefoy, Louis René des Forêts…) ne l’a pas détourné de son intérêt soutenu pour l’histoire des idées et la critique thématique qui, exercée à la façon de Jean Starobinski et de de l’École de Genève, l’a conduit à étudier dans ses ouvrages certains thèmes de la littérature française : la peinture, les villes imaginaires, les bibliothèques, le rêve. Et voici qu’en consacrant son nouvel essai à la mort, c’est au thème absolu de la littérature qu’il se confronte.

Extrait

1. Les mots et les genres morts.

Le thème de la mort en littérature emprunte son vocabulaire à différents langages, médical, psychologique, sociologique, spirituel, parce qu’il n’en a pas de propre. Si la vie, selon la définition de Bichat, est «l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort», elle est une exception, une sorte de scandale dans la pureté du non-être. Du coup on en est venu à tenir la mort pour une guérison. «C’est une délivrance, disent les vivants», que la mort d’un parent grabataire requinque. On peut songer à se délivrer soi-même. Le geste de mort, celui qu’on anticipe dans la dépression, celui que l’on choisit de commettre, constitue une protestation personnelle contre le monde conventionnel du divertissement généralisé, ou contre le séjour hospitalier imposé aux malades, et aux suicidés maladroits, et jusqu’à altérer la cérémonie de la mort.

De la mort, naturellement on se détourne. On la désigne par ses instruments, la faux, ou ses effets, le squelette. Du cadavre froid et presque congelé, au squelette articulé comme un mannequin pour peintre, on a peu de mots pour marquer les états de dégradation de la chair, de la dépouille mortelle, exposée, habillée et fardée, on passe brusquement aux osselets propres et nets. L’art fait voir cet innommable; dans les Triomphes de la mort, les corps sont mangés par les vers. La complexion putréfiée que peint Grünewald est semblable à la nôtre, sous peu; mais lequel d’entre nous connaîtra une vie glorieuse ? À Bar-le-Duc, Ligier Richier a représenté le cadavre de René de Chalon, debout, les bras dressés pour offrir son cœur; des lambeaux de chair pendent encore entre les articulations; et les vers sarcophages ont boursouflé la peau, à la façon d’une gale. Aujourd’hui, il n’y a plus de transition du corps mort, auquel on donne la ressemblance du vivant, au squelette recueilli, et placé dans une cassette noire sommée d’un crâne.

Ce doute sur la capacité du langage à dire ce qui n’est pas avait déjà été exprimé par Montaigne, évoquant la difficulté des pyrrhoniens, pour qui l’inconnaissance est fatale, «car il leur faudroit un nouveau langage. Le nostre est tout formé de propositions affirmatives, qui leur sont de tout ennemies». Il évoque l’usage romain (et universel) de la métaphore à la fois pour ne pas nommer ce qui emplit de crainte, et pour faire entendre ce qui ne peut pas se dire.

Dans la campagne même on ne rencontre plus de charogne; nous imaginons mal notre puanteur future. Alors qu’ailleurs on expose les cadavres sur les tours de silence, où glatissent les rapaces; alors que jadis, de l’époque de Villon à celle de Callot, les pendus se décomposaient aux portes des villes. On massacre tout autant de nos jours, mais le spectacle n’est plus qu’en images. Les cérémonies funèbres même ont cessé d’être pompeuses. On dissout les corps dans la chaux; on efface le meurtre, s’il est collectif. Et cependant la mort saisit chacun sans exception :

La mort le fait fremir, pallir,

Le nez courber, les vaines tendre,

Le col enffler, lascher, moslir,

Joinctes, oz, nerfz croistre et estendre.

Corps femenin, qui tant est tendre,

Poly, souëf, si precïeulx,

Te faudra il ces maulx actendre ?

Oy… ou tout vif aler es cieulx.

Ce ne sont encore que les derniers moments, avant le dernier instant.

Ensuite on parle de trépas. Trépasser, c’est franchir la ligne, aller au-delà de ce qui est autorisé. Puis de décès, ce qui est encore rester dans la litote : «decedere», c’est seulement s’en aller. Reste à savoir où. Et puis on se mit à parler de «fin», avec l’idée que le vivant, comme le célibataire, doit un jour faire une fin. On apprend par les nécrologies, qu’une personne «a disparu», ou «s’est éteinte», comme si l’une avait été perdue de vue, et que l’autre puisse retrouver sa lumière humaine. On dit aussi, dans les mêmes nécrologies, que l’ami «a été emporté» par la maladie (on ne la nomme pas, pour ne pas la provoquer); on n’évoque pas l’espace nouveau où le vivant a été ravi. Il convient de rabattre l’inacceptable sur l’ordinaire, de rapporter l’exceptionnel (on ne meurt qu’une fois) au banal (on a passé la vie dans l’emportement; on a même pu «périr» à plusieurs reprises). On plie bagage. On entre dans le grand sommeil. Il faut flatter ce qui terrorise, et appeler belette un animal cruel, cap de Bonne Espérance, le lieu où le voyageur doit savoir laisser toute espérance de revenir auprès de ses parents pleins de contes et d’images.